Am heutigen Standort in der Haydngasse befand sich seit 1386, als die

Kanizsai das Mauerrecht für Eisenstadt erhielten, ein von

Erzbischof Johann Kanizsai, Bischof von Erlau, sowie später

Erzbischof von Gran und ungarischer Reichskanzler, gegründetes

Kloster mit der Kirche zum hl. Evangelisten Johannes. Das Kloster

gehörte zur ungarischen, später Marianische oder Marianer genannten

Provinz der Franziskaner, für die im Mittelalter die Bezeichnung

„Fratres Minores“ (Minderbrüder, Minoriten) gebräuchlich war.

In

einer Ablassurkunde von Papst Johannes XXIII. vom 26.2.1415 wurde das

Kloster erstmals genannt.

Fotokopie aus dem päpstlichen Register

Quelle: Bgld.

Heimatblätter

Ihr Titel

Conceditur Indulgentia visitantibus

Ecclesiam Minorum Castri

Kusmartonalis.

Universis et singulis Christifidelibus

praesentes l

itteras inspecturis, salutem etc.

deutet

klar an, daß es sich um ein Dokument handelt, in welchem für die

Besucher der Kirche der Minderbrüder in Eisenstadt ein Ablaß

erlassen wird, sodaß fest steht, dass Kloster und Kirche schon viele

Jahre vorher entstanden sind.

Das

mittelalterliche Kloster befand sich an der Stelle des heutigen

Franziskanerklosters im nordöstlichen Teil des spätmittelalterlichen

Siedlungsgebietes, unmittelbar an der Stadtmauer gelegen, und damit

an einem für Bettelordensniederlassungen charakteristischen Platz

mit der Funktion der Verstärkung der Stadtbefestigung.

Das

Kloster wurde in der Folgezeit von der Familie Kanizsai mit

Schenkungen bedacht, wodurch die materielle Basis für die Erfüllung

der Klosteraufgaben gesichert war. Darunter waren Besitzungen in

Kleinhöflein, St. Georgen und Oslip, sowie Einkünfte aus

Liegenschaften in Roy, Antau und Wulkaprodersdorf.

1529 wurde das Kloster im Zuge der Ersten Wiener Türkenbelagerung

zerstört, nach anderen Quellen von den Franziskanern durch Flucht

vor den Türken aufgegeben.

Neuer

Pfandherr wurde der evangelische Moritz von Fürst, danach Johann von

Weißpriach (Graf von Forchtenstein, Pfandinhaber der Herrschaften

Eisenstadt und Güns).

Der

Platz blieb verödet, es wurde 1569 als „öd Closter daselbst zw

der Eysenstadt“ bezeichnet.

Graf

Nikolaus Esterházy stiftete nach der siegreichen Schlacht von

Lackenbach 1625 ein Franziskanerkloster und ließ es unter Verwendung

der noch vorhandenen Bauteile in barockem Stil wieder aufbauen, und

er übergab es 1630 dem bereits 1625 gegründeten

Franziskanerkonvent, dem damals drei Priester und zwei Laienbrüder

angehörten.

Haupteingang zum Kloster

Foto: Hans Larnhof, 26.2.2020

Stiftungsurkunde des Franziskanerklosters aus 1768

über dem

Eingang zum Diözesanmuseum

Fotosammlung Margarete Kohs

Zugang zum Klosterbereich

Foto: Hans Larnhof, 26.2.2020

Kirche und Kloster brannten 1768 gemeinsam mit 141 Bürgerhausern,

u.a. auch des Augustinerinnenklosters und auch des Haydnhauses ab.

Bis zum Jahre 1772 wurde es mit Unterstützung durch Fürst Nikolaus

I. Esterházy nicht nur vollständig wiederhergestellt, sondern wurde

auch das Kloster durch den Aufbau eines zweiten Stockwerks

vergrößert.

1776

erlitt das Kloster wieder Brandschäden, die wieder auf Kosten des

Fürsten behoben wurden.

Während der NS-Herrschaft waren im Kloster u.a. das Burgenländische

Landesarchiv und das Archiv der Freistadt Eisenstadt untergebracht.

Zu Kriegsende fanden viele Eisenstädter im Kloster Zuflucht. Erst

1958 stand das Kloster wieder ganz allein den Franziskanern zur

Verfügung.

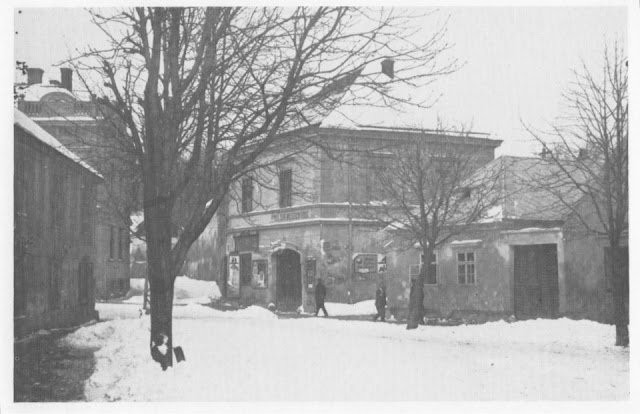

Foto: Margarete Kohs, Sommer 1953

Von 1958 bis 1959 erfolgte eine Innenrestaurierung, dabei wurden die

Malereien Stornos entfernt.

1971 erfolgte eine neuerliche Außenrenovierung.

1975 wurde das Kloster (ohne Kirche und Gruft) von der Diözese

Eisenstadt erworben und in den folgenden Jahren renoviert und

revitalisiert.

1980 wurde im zweiten Stock des Klosters das Diözesanmuseum

eingerichtet und in den darauf folgenden Jahren die Schausammlung

ständig erweitert. In jährlich wechselnden Sonderausstellungen

werden Themen beleuchtet wie zB burgenländische Kirchengeschichte

oder kirchliche Kulturgeschichte (wie Wallfahrten, Heiligenverehrung,

Kirchenmusik, Glasfenster oder Volksfrömmigkeit).

Foto: Margarete Kohs, 14.8.2005

Ostseite des Klosters mit einstigem Gemüse- und Blumengarten

Foto:

Margarete Kohs, 6.7.2005

Aus dem "Hauskloster" der Kanizsai stammt auch die älteste

deutsche Handschrift des Burgenlandes. Sie kam aus dem Bodenseeraum

und wurde wahrscheinlich von Johannes von Kanizsai, Erzbischof und

Kanzler Sigismunds, der am Konstanzer Konzil teilnahm, dem Kloster

geschenkt. Es ist dies ein "Märterbuch", eine

mittelhochdeutsche Heiligenlegendendichtung. Ein Teil dieser

Handschrift ist erhalten geblieben, weil sie später, im 17.

Jahrhundert, als Füllmaterial für die Buchdeckel von Waisenbüchern

des esterházyschen Familienarchivs verwendet wurde.

Eingang zur ehemaligen Bibliothek des Klosters

Foto: Hans Larnhof, 26.2.2020

Die 1963 durchgeführte Ablösung aller Esterházyschen Patronate

seitens des Fürsten beendete auch die Rechtswirksamkeit der

Stiftungsurkunde von 1631.

Blick in den Innenhof des Klosters

Foto: Hans Larnhof,

26.2.2020

Am 31. Oktober 2018 verließ der letzte verbliebene Franziskaner,

Pater Michael Schlatzer, das Kloster.

Quelle: Pannonien.tivi

Das Kloster wird nun vom Kalasantinerorden betreut.

Kommentare

Kommentar veröffentlichen