Der Maler Michael Mayr und das „Haenlein-Haus“

Michael Mayr, geb. 6.7.1796 in Wien, erlernte zunächst das

Faßbinderhandwerk und war nach Ablegung der Präparandieprüfung

zwei Jahre als Lehrer tätig. Er fristete als Statist an den Wiener

Vorstadttheatern ein kümmerliches Dasein, wurde dann Sänger am

Theater an der Wien, wo er die Bekanntschaft der Dekorationsmaler de

Pian und Gail machte, welche sein Interesse für die Malerei weckten.

1822 arbeitete er im Atelier des k. Hoftheaters und ging 1830 mit dem

Dekorationsmaler Gail nach Olmütz, um das neuerbaute Theater

einzurichten. 1831 kam er ans Leopoldstädter Theater.

Um

sein schwer verdientes Geld kaufte er sich Stiche oder erwarb

Zeichnungen verstorbener Theatermaler. Im Fach immer vollkommener,

bekam er auch immer günstigere Engagements. Eine große Schar von

Wiener Malern gesellte sich zu ihm, die von ihm ständig Geld

borgten und ihre Schulden mit Gemälden abzustatten versuchten.

Er

war mit Lanner, Johann Strauß Vater und Raimund befreundet, malte

die Dekorationen zu den beliebtesten Stücken jener Zeit, so auch zu

Raimunds „Verschwender“, dekorierte Garten und Saalfeste von

Strauß und Lanner. Nach dem Brand des Wr. Neustädter Theaters

richtete er dieses 1836 neu ein und entwarf die neue Einrichtung. Als

Carl Bernbrunn, Theaterdirektor und Schauspieler (1787 - 1854) das

Leopoldstädter Theater übernahm, und Mayr 1846 eine unerwartete

Erbschaft machte, übersiedelte er nach Eisenstadt, wohin er auch

seine graphischen Sammlungen und die kleine Galerie dieser oft

namenlosen Kleinmeister mitnahm, deren Werke man in den Galerien

vergebens sucht, die aber in Auktionen doch nicht selten Vorkommen.

Die

graphische Sammlung bestand aus mehreren tausend Stichen und Skizzen

von Theaterdekorationen der Wiener Arrigoni, Gail, Bittner usw. Die

übrigen Blätter aber waren selten in gutem Zustand, die meisten

aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Aus

seiner Erbschaft besaß Mayr viele Möbel aus dem 18. Jahrhundert

und aus der Rokokozeit, außerdem Alt-Wiener Silber, Porzellan,

Textilien und Familienporträts aus den genannten Jahrhunderten.

Seine Wohnung erinnerte an ein kleines Museum, denn er besaß auch

ältere Gemälde.

Mayr

setzte seine Sammeltätigkeit auch in Eisenstadt fort und schon bald

scharte sich ein Kreis von jungen Künstlern um ihn, die er

unterstützte und förderte.

Von Mayr gibt es einige Bilder mit Eisenstädter Motiven:

Michael Mayr, Bergkirche, 1826

Quelle: Wikipedia

zur Verfügung gestellt von Klaus-Jürgen Bauer am 21.8.2014

Michael Mayr, Innenansicht des alten Stadttores in Eisenstadt

Quelle: Gerald Schlag: Biedermeier-Revolution-Neoabsolutismus.

Die Tagebücher Michael Mayrs 1822 - 1869, Eisenstadt 2006.

Michael Mayr, St. Georgen, 1825

Quelle: Wikipedia

Mayr hatte zwei Töchter. Die eine heiratete nach Wiener Neustadt

und bekam als Mitgift Bilder und Kunstobjekte. Die andere Tochter,

Marianne, blieb lange beim Vater und heiratete endlich Josef Fajt.

Nach

Mavrs Tod am 14.10.1870 übersiedelte Familie Fajt in die

Hauptstraße, gegenüber dem Rathaus, wo in drei Gassenzimmern die

nunmehr vereinigte Mayr-Fajt Sammlung einen würdigen Platz fand und

von Fremden ständig besucht wurde. Die graphische Sammlung und

sonstiger alter Hausrat wurde in einem riesigen Zimmer im Hoftrakt

aufgestellt.

Der

Familienüberlieferung nach soll Mayr dem mit Fluch gedroht haben,

der einmal die Stiche und Zeichnungen, welche er im größten Elend

und hungernd erstand, an einen Fremden verkaufen sollte. Marianna

Fajjt hielt an dieser Tradition fest. Sie leitete im 1. Weltkrieg die

Rot-Kreuz-Filiale Eisenstadt und war bis zum Ende des Ersten

Weltkrieges wahrhaft vermögend und war stets bereit, alle ihre

Bilder und Sammlungen auch Fremden zu zeigen.

Als

aber die Armut an ihre Tür klopfte, war sie genötigt,

Unterhandlungen betreffs Verkauf ihrer gesamten Sammlung zu pflegen.

Sandor Wolf machte ihr den Vorschlag, alles gegen eine Lebensrente

behalten zu können, nach ihrem Tode aber falle alles Wolf anheim.

Während der Verhandlungen tauchten aber Schwierigkeiten auf, aus der

Sache wurde nichts. Marianna Faajt geriet in eine noch mißlichere

Lage und veräußerte die gesamte graphische Sammlung an den aus

Ödenburg stammenden amerikanischen Sammler Hans Scholz, der 1962 in

New York die besten Stücke ausstellte.

Marianna

Faajt starb 1946 in Elend, außer den Graphiken behielt sie alles aus

dem großväterlichen Erbe unversehrt; ein Teil verblieb in

Eisenstadt bei ihrem Freundeskreis, ein anderer Teil aber wurde

zerstreut.

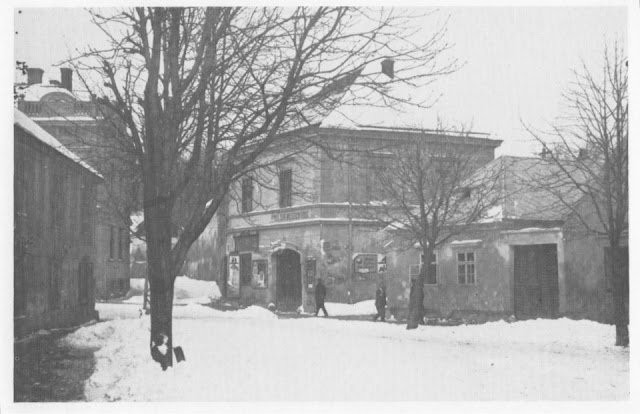

Wochenmarkt in den 1930er-Jahren vor dem Fajt-Haus

Repro

Stefan Millesich

In der Zwischenkriegszeit waren einige Geschäfte in dem Gebäude von

Marianne Fajt eingemietet, so der Optiker Hoffmann, der Spengler

Siertz.

Untere Hauptstraße in der Zwischenkriegszeit

rechts das Haus

von Marianne Fajt

Fotosammlung Margarete Kohs

unbekanntes Aufnahmedatum

Fotosammlung Margarete Kohs

Später gelangte das Haus in den Beitz der Familie Haenlein, die

rechts vom Tor eine Drogerie, Parfumerie und einen Fotofachhandel

betrieben und im Obergeschoß ihre Wohnung hatten. Dieser Gebäudeteil

steht leider seit Jahren leer.

Der

links vom Tor befindliche Teil war an unterschiedliche Geschäfte

vermietet, bis vor einigen Wochen an Demmer‘s Teehaus, heute noch

immer Bäckerei Gradwohl.

Kommentare

Kommentar veröffentlichen