Der Bau des Landhauses in Eisenstadt

Quelle: Bgld. Volkshochschulen, #politikerleben

Die bgld. Landesregierung

1. Reihe sitzend von links nach rechts:

Johann

Wagner, Landeshauptmann von 1956-1961; Dr. Lorenz Karall (1894-1965),

Landeshauptmann von 1945 bis 1956; Prälat Michael Gangl (1885-1977),

langjähriger Abgeordneter zum Nationalrat; Michael Koch (1877-1941),

Landesrat, Landtagspräsident und Vorkämpfer für den Anschluß des

Burgenlandes an Österreich; Dipl.Ing. Hans Sylvester (1897-1939),

Landeshauptmann von 1934 bis 1938, starb im Konzetrationslager zu

Dachau. Ganz rechts außen: Hofrat Dipl.Ing. Franz Strobl, langjähriger

Abgeordneter zum Nationalrat

Fotosammlung Margarete Kohs

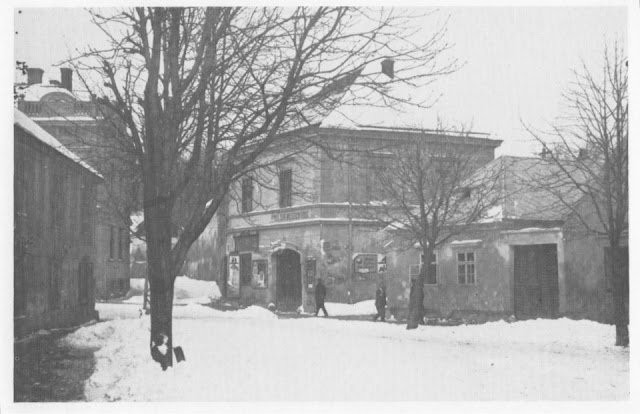

Demonstration im Juli 1923 in der Hauptstraße,

links das Fleck-Haus (damals noch ohne dem Ausbau der Geschäfte)

Fotosammlung Margarete Kohs

Quelle: http://www.ojm.at/gemeinden/eisenstadt/

Antrag Abg. Gesell (Landbund) und Genossen: Pinkafeld soll Landeshauptstadt werden.

Dieser Antrag überraschte die meisten Abgeodneten, war doch von Pinkafeld bis dahin nie ernsthaft die Rede gewesen, wie auch Mattersburg schon vor der Sitzung aus dem Rennen war.Abg. Burgmann /CsP), Walheim (Landbund): Eisenstadt sollLlandeshauptstadt werden.

Abg. Koch (CsP), Suchard (SpD) und Genossen: Sauerbrunn soll Landeshauptstadt werden.

Die

Anträge wurden dem Rechtsausschuss zur Behandlung zugewiesen, die

Entscheidung auf 30.4.1925 verschoben.

Als am 30.4.1925 die Sitzung wieder aufgenommen wurde, war die Spannung auf den Höhepunkt gestiegen.

Sauerbrunn erhielt 12 Ja, 12 nein, 5 Stimmzettel waren leer.

Eisenstadt bekam 18 Ja, 11 Nein.

Da daher kein Antrag die erforderliche 2/3-Mehrheit bei Anwesenheit von mind. der Hälfte der Mitglieder des Landtages erhielt, wurde die ‚Sitzung unterbrochen, um neuerliche Parteienberatungen zu ermöglichen.

Der 2. Wahlgang brachte mit 20 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen bei 29 abgegebenen Stimmen die erforderliche Mehrheit für Eisenstadt.

Pinkafeld erhielt 11 Ja, 17 Nein und 1 Leerstimme.

Nach Verkündigung des Ergebnisses war der Jubel so laut, dass die Galerie zur Ordnung gemahnt werden musste.

Damit war Eisenstadt zum Sitz der Bgld. Landesregierung gewählt worden.

Der Paulsgarten ist links neben der heutigen

Esterhazystrasse

Fotosammlung Margarete Kohs, 1901

Diese Straße wurde etwa 1858 auf Wunsch der Militärbehörde von der

Stadt als Verbindungsweg zu der damals neu erbauten Kadettenschule,

heute Kaserne, erbaut.

Der regelmäßig aus viereckigen

Pflastersteinen angelegte Fußweg, der damals von Offizieren und

Zöglingen zum Besuch der Stadt benützt wurde, bestand in dieser

Form noch bis Ende der 1930er Jahre.

Rechts haben wir das noch

teilweise mit einem Lattenzaun umgebene Gelände, das für den Bau

des neuen Landhauses ausersehen war, und wo bereits mit den

Planierungsarbeiten begonnen wurde.

(Fotosammlung

Margarete Kohs, ca. 1926)

Insgesamt wurden 79 Entwürfe für den Neubau eingereicht. Alle Entwürfe wurden von einem Preisgericht beurteilt und 15 von ihnen kamen schließlich in die engere Wahl. Mit dem 1. Preis wurde der Entwurf der Architekten Karl Dirnhuber und Fred Bartosch ausgezeichnet, der auch durch die Landesregierung favorisiert wurde.

Heft 31/32, 1926

Quelle: Bgld. Volkshochschulen, #politik-er-leben

Entwurf für

eine Postkarte anläßlich der Grundsteinlegung

Modell

des Architekten Rudolf Perthen

(Fotosammlung Margarete Kohs)

Bundespräsident Dr. Michael Hainisch, Bundeskanzler Dr. Ignaz Seipel, Handelsminister Adolf Schärf und Landeshauptmann Dr. Josef Rauhofer hielten Festansprachen:

Foto: Burgenländisches Landesarchiv

Dr. Seipel bei der Ansprache

(Fotosammlung Margarete Kohs)

Das Gebäude wurde über Auftrag und mit Mitteln des Bundesministeriums für Handel und Verkehr errichtet.

Der Bau des Landhauses fiel in wirtschaftlich schwierige Zeiten. Zur Unterstützung der burgenländischen Wirtschaft sollten beim Bau nach Möglichkeit heimische Materialien, heimische Unternehmen und vor allem burgenländische Arbeitslose Verwendung finden. So wurden Steine aus den Steinbrüchen in St. margarethen und Oslip verbaut, ebenso 18.000 m3 Sand und Schotter, 2.200 t Portlandzement, 350 t Eisen, 2.000 m3 Holz und 46 km Stromkabel. Es kam auch zu einem Streik der Maler und Anstreicher um höhere Löhne, und es traten gravierende Baumängel auf. Die Decke des Kesselhauses wurde z.B. nach Fertigstellung wegen mangelnder Tragfähigkeit entfernt und neu errichtet.

Rohbau des

Landhauses, es wurden 4,9 Mio Ziegel verarbeitet

(Fotosammlung

Margarete Kohs)

Rohbau im Mai

1928.

Hier

spricht LH-StV Ludwig Leser zu den Bauarbeitern

(Fotosammlung

Margarete Kohs)

Fotosammlung Margarete Kohs

Fotosammlung Margarete Kohs

Rechts

an der Wand sehen wir den mit grünem Edelserpentin umrahmten

Schlußstein, eine Spende der damaligen Bersteiner

Edelserpentin-Industrie AG.

Landeshauptmann Dr. Heger liest die

Schlußsteinlegungsurkunde vor, die dann vom damaligen Bundesminister für

Handel und Verkehr, Dr. Michael Hainisch, im Schlußstein hinterlegt

wurde.

Wie bei der Grundsteinlegung standen auch hier 2 historisch

gekleidete Maurer, um die Öffnung zu verschließen. Als Gäste sehen wir

die Vertreter von Kirche und Staat versammelt, um diesen Akt feierlich

zu begehen.

Der feierliche Empfang fand vor dem Hauptportal statt.

Nach

einem von der Schülerin Mitzi Payer vorgetragenen Gedicht

begrüßte

der Bürgermeister von Eisenstadt, Géza Stanits,

die

Mitglieder der Landesregierung, an ihrer Spitze Landeshauptmann

Prälat Johann Thullner, Landeshauptmannstellvertreter Ludwig Leser,

Landesrat Dr. Lorenz Karall und Landesamtsdirektor Dr. Heger.

Namentlich seien noch angeführt (von links nach rechts, soweit

bekannt): Hauptschuldirektor Alois Derfler, Bezirksschulinspektor

Josef Kath, Stadtrat Reinelt, und rechts vom Mädchen Stadtrat Georg

Baptist und Bgmst. Géza Stanits.

(Fotosammlung Margarete Kohs)

Fotosammlung Margarete Kohs, um 1930

Ambrosi schrieb später darüber: „...Man wäre über Stufen hinab in den Nationalpark gekommen, wo ich, da das Gelände abwärts fallend ist, kaskadenartige Brunnen plante und in den Park wollte ich dann noch die Denkmäler von Hyrtl, Weigl, Joachim, Elsler, Kainz und Goldmark schaffen, sodass dieses ganze Gelände das kulturelle Zentrum von Eisenstadt geworden wäre.“

Dieses Projekt sollte 1932 zum Haydn-Jahr beginnen, die Weltwirtschaftskrise vereitelte jedoch die Planungen.

Fotosammlung Margarete Kohs

Schließlich entstand noch 1925-1928 ein neues Post- und Telegraphenamt, das der Otto-Wagner-Schüler und damalige „Hausarchitekt“ der Generalpostdirektion Leopold Hocheisl entwarf, sowie das Direktions- und Betriebsgebäude der „Eisenstädter Elektrizitäts AG“, das 1929-1931 auf der Osterwiese nach einem Entwurf von Otto Mreule errichtet wurde und zu den letzten „Großbauten“ in Eisenstadt gehörte.

Aus einer Weinbauernstadt mit nur wenig Handel und Gewerbe wurde eine Kleinstadt, die von einer zahlenmäßig großen Beamtenschaft geprägt wurde; fast 30 % der Beschäftigten Eisenstadts gehörten 1933 dem Öffentlichen Dienst an.

Im September 1931 fand ein Festumzug zum Jubiläum „10 Jahre Burgenland“ statt:

Kostümgruppe "Römische Feuerwache" vor dem Gebäude der

Landesregierung

Quelle: ÖNB Bildarchiv und Grafiksammlung

(POR)

Im Zusammenhang mit einem Sternmarsch deutschsprachiger Jugendgruppen wurde 1932 der Haydn-Gedenkstein vor dem Landhaus eingeweiht.

Quelle: Bgld. Volkshochschulen, #politikerleben

Foto:

Michael Achenbach

Quelle: Bgld. Volkshochschulen, #politikerleben

Dr. Tobias Portschy am Nachmittag des 11.3.1938 am Haydn-Gedenkstein

Portschy erklärte die im Landhaus versammelte Landesregierung für verhaftet.

Fotosammlung Margarete Kohs

Fotosammlung Margarete Kohs

Fotosammlung Margarete Kohs

Ab 1957 zogen nach und nach die Ämter wieder ins renovierte Haus ein. Der 1945 ausgebrannte Sitzungssaal wurde 1957 vollständig umgestaltet, 1991/92 bekam er sein heutiges Aussehen.

Der Landtagssitzungssaal nach seiner Eröffnung 1930

Quelle: http://tvthek.orf.at/.../3220369/80-Jahre-Burgenland/3220371

Quelle: Burgenländische Landesregierung

Heute verfügt das Landhaus über 500 Büros mit einer Fläche von knapp über 10.000 m².

Quellen:

- Facebook-Gruppe "Eisenstadt - einst und heute"

Bgld. Volkshochschulen, Broschüre von VHS-Geschäftsführerin Dr.in Christina Teuschler und dem Historiker Mag. Michael Achenbach im Rahmen der Demokratie-Offensive #politik-er-leben

Aufzeichnungen aus der Fotosammlung von Frau Margarete Kohs

Gerald Schlag, Eisenstadts Weg zur Landeshauptstadt, in Prickler/Seedoch, Eisenstadt Bausteine zur Geschichte, Verlag Nentwich/Lattner 1998

Florian Trummer, Eisenstadt wird Landeshauptstadt, Amtsblatt der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt, 1991

ORF Burgenland, 29.6.2020, Forschungsprojekt zur Geschichte der Martinkaserne

ORF Burgenland, 4.3.2021, „100 Jahre – 100 Plätze“

- Mag. Michael Aschenbach, History Postcast Burgenland

Kommentare

Kommentar veröffentlichen