Als Haydn 1761 nach Eisenstadt kam, dürfte er in einer der Wohnungen

des sogenannten „Musikgebäudes“, das sich westlich an die

Bergkirche am Oberberg anschließt und ursprünglich als Gasthaus

gedient hatte, später das „Margaretinum“ (eine

Klosterfrauensiedlung mit Schule) beherbergte, gelebt haben,

vielleicht in der Wohnung im Südosteck des ersten Stockes neben dem

Probensaal.

Margaretinum 2011

Quelle: Wikipedia

Nach dem Tod von

Haydns Vorgesetzten, dem ersten Kapellmeister

Gregor Joseph Werner, am 3. März 1766 scheint eine Umgruppierung der

Musikerwohnungen erfolgt zu sein. Jedenfalls sah sich Joseph Haydn

nach einer Wohnung in der Freistadt um. Am 2. Mai 1766 kaufte er das

Haus Nr. 82 in der Klostergasse, heute Haydngasse 21, von der

Besitzerin, der verwitweten bürgerlichen Adlerwirtin Euphrosina

Schleicherin; sie war die Witwe des Jakob Schleicher, Bürger des

äußeren Rats. Das Haus hatte in den vorhergehenden Jahren öfters

den Besitzer gewechselt. 1756 war der bürgerliche Schneidermeister

Michael Pichler Inhaber des Gebäudes; an seine Stelle tritt 1757—62

der Obrist Johann von Liptay (die Hausnummer war damals noch 78) und

seit 1762 erscheint Euphrosina

Schleicher als Besitzerin auf. Im Grundbuch 1758 (Stadtarchiv

Eisenstadt) finden wir

das Haus samt den dazugehörigen Grundstücken genau beschrieben:

„Nr. 78; 9ter Klasse 5 fl 40 Tit. Herr Obrist Johann von Liptay.

1

Hofstatt

in der Höhe

2 schöne große stockendorte

(stuckatierte) Zimmer auf die Gassen

1 große Kuchl

1

Zimmer, so nicht gewölbt mit 1 Verschlag im Hofstatt

1 Vor

Sall, so klein

Zu ebener Erd

Ein Zimmer auf die Gasse so

nicht gewölbt

Ein Zimmer in Hof nebst Kuchl

Eine gewölbte

große Cammer hinterwärths

Ein Vorkeller nebst einem größeren

daran

Eine Stallung auf 4 St.

Eine gewölbte gebüderte

(mit Bretterfußboden) Einfahrt zum Thenn

Hausgründ

3 M

(Pfund [Weingartenmaß], etwa 80-100 Klafter groß)

1 Joch (1200

Qudratklafter = 57 ar 55 qm)

½ Joch in ½ Jochen

4 Lüß

(Waldmaß) Waldungen

1 Kuchl Gärtl beym Spittal

An Vieh

1

Kuh

1 Kalben

Inwohner

Simon Großmann, ein Hauer, hat

M Alten Weingarten.“

Die Anordnung der Hausräume ist trotz der mehrfachen

Brandkatastrophen bis heute im Ganzen etwa dieselbe geblieben. Auch

gehören sämtliche angeführten Grundstücke mit Ausnahme der

Steinmühläcker jedenfalls noch bis 1927

zum Haus.

Das „Kuchlgärtl hinter den Spittal“ liegt hinter dem ehemaligen

Bürgerspital, heute Bank Burgenland, auf dem noch heute das

Haydn-Gartenhaus steht.

Der Ankauf dieses Besitzes dürfte Haydn nicht leicht gefallen sein,

bezahlte er den Kaufpreis

doch in 11 Raten bis April 1767. Euphrosina Schleicher wohnte noch

bis zu ihrem Tod im Jänner 1767 im nunmehr Haydn’schen Haus.

Haydn konnte sich dieses Hauses aber nicht lange erfreuen, denn am 2.

August 1768 brach in der Stadt ein großer Brand aus, der 2 Tage

andauerte, und der besonders die heutige Haydngasse verwüstete, so

auch Haydns Haus. Sein Gesamtschaden belief sich auf 1.148 Gulden und

27 Kreuzer, also mehr als die Hälfte des Kaufpreises, um den er das

Haus samt Grundstücken später weiterverkaufte. Obwohl der Fürst

ihm das Haus wieder aufbauen ließ, dürften zahlreiche Kompositionen

und Instrumente verbrannt sein.

Kaum hatte sich Haydn von dem schweren Schaden einigermaßen erholt,

gab es am 17. Juli 1776 neuerlich einen Großbrand, wobei der Schaden

diesmal nicht so groß war, nämlich 363 Gulden. Auch diesmal hat

Fürst Nikolaus der Prachtliebende den Bauschaden wieder gutgemacht.

Auch der Verlust an Manuskripten war geringer, weil sein Schüler

Pleyel einige der wertvollsten Werke ohne Haydns Wissen abgeschrieben

hatte.

Neben diesen Widrigkeiten hatte Haydn häufig Streitigkeiten mit

seinen beiden Nachbarinnen:

Im Haus Klostergasse

81 (heute Haydngasse 19), wohnte Magdalena Frumwaldin, bürgerliche

Weissgerberin, deren Haus heute zum Haydnmuseum dazugehört. Auf der

anderen Seite, Klostergasse 83 (heute Haydngasse 23),

wohnte Theresia Spächin, Witwe des fürstlichen Beamten Georg Späch.

Im August 1776 klagte Theresia Spächin, dass beim Aufbau nach

dem Brand eine „nachtheilige Dachung“ vorgenommen worden sei. Der

Ausgang dieses Prozesses ist wegen Verlustes der Akten unbekannt.

Fotosammlung Margarete Kohs

In

den Justizialakten des Stadtarchivs aus 1769 wird ein Streitfall

beschrieben, weil Haydn nach dem Brand von 1768 zur Stütze des neu

aufgerichteten Daches eine anstelle einer Holzwand auf Haydns Kosten

hergestellte Mauer benutzte, die Haydns Anwesen von dem der Frau

Frumwald trennte und diese zur Selbsthilfe griff und durch Entfernen

der Stütze – um halb fünf Uhr Früh – , einen Teil des

Dachsparrenwerk des Haydnhauses zum

Einsturz brachte. In einem Vergleich wurde die

Trennmauer für gemeinschaftlich anerkannt und beiden Parteien

untersagt, auf den von ihnen errichteten Teilen "aufzubauen".

1773 begehrte Haydn beim Rat der Stadt einen Revers, da Frau

Frumwaldin entgegen dem seinerzeitigen Vergleich auf "ihrem"

Teil der Mauer aufgebaut habe.

Am 27. Oktober 1778 verkaufte Haydn das gesamte Anwesen um 2.000 fl (Gulden) an den fürstlichen Buchhalter Anton Liechtscheidl. Haydn dürfte in der Folgezeit wieder in einem fürstlichem Gebäude, wahrscheinlich nunmehr in der Musikerwohnung des Musikgebäudes, gewohnt haben.

Das Haydnhaus erlebte in der Folgezeit noch mehrfachen

Besitzerwechsel:

1781 war im Grundbuch noch Theresie Liechtscheidlin auf, 1784 der

fürstliche Rentmeister Franziskus Häuler, 1794 der fürstliche

Raitoffizier Anton Boje, ab 1803 der Handwerker und Magistrat

Matthias Strodl, ab 30.6.1842 der Bräumeister Johann Jakob aus

Sommerein, nach seinem Tod 1876 seine Enkelinnen Frida und Karoline

Kornmüller.

Zwei Gedenktafel schmücken das Haydn-Haus: eines

mit ungarischem Text aus 1898, das ander mit deutscher Inschrift aus

1923.

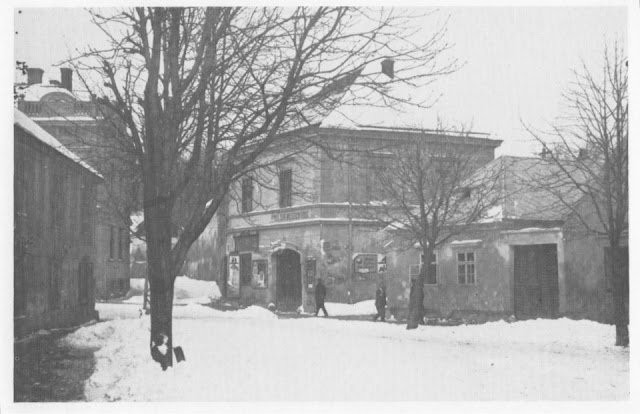

Haydnhaus um 1912

Foto: PÉCHY LÁSZLÓ

Haydnhaus um 1912

Foto: PÉCHY LÁSZLÓ

1925 wurde der Heimatschutzverein gegründet, der auch eine Sammlung

an Erinnerungsstücken ankaufte.

Als 1926 das Landesmuseum gegründet wurde, stellte der

Heimatschutzverein seine Objekte zur Verfügung. Nach dem Ende der

Ausstellung mietete der Verein Räume des Haydnhauses an, um die

Sammelstücke unterzubringen. 1935 konnte der Verein von Frau

Kornmüller drei Räume mieten, u. zw. jene Räume, die Haydn

persönlich für den Alltag benützt haben soll. Im ersten Inventar

scheinen die Textbücher zu den „Sieben Worten“ und zu der

„Schöpfung“ auf, sie waren der Grundstock der Museumssammlung.

Haydnhaus 1931

Quelle: ÖNB Bildarchiv und Grafiksammlung (POR)

Der Verein konnte Gönner finden, so die Bgld. Landeshauptmannschaft,

die Stadt, die Geldinstitute und Versicherungsgesellschaften, Herr

Wolf half mit Vitrinen aus, das Elektrizitätswerk ließ alle nötigen

Installationen kostenlos durchführen und spendete auch die

Leuchtkörper.

Am 23.6.1935 fand die feierliche Eröffnung des Museums statt, es

wurde auch weiter von Frau Hydn betreut, welche auch mit ihrer Mutter

den Vordertrakt des Hauses bewohnte.

Damals entstand auch der Plan, das ganze Haus käuflich zu erwerben,

was natürlich auch Geldsorgen auslöste. Es wurden daher Aufrufe in

Tageszeitungen erlassen, und der Bildhauer Ambrosi hob bei den

Besuchern seines Ateliers in Wien Spenden ein. Außerdem spendete er

eine stattliche Summe, die er anlässlich der Enthüllung des

Lisztdenkmals 1936 bekam.

Univ. Prof. Dr. Eduard stiftete so viele Erinnerungsstücke von

Liszt, dass mit ihnen ein ganzes Zimmer ausgefüllt werden konnte.

Erinnerungsstücke an Fanny Elßler kamen in reichem Maße durch ihre

Verwandtschaft, so von Frau Püschely, Frl.

Fajt und von Altbürgermeister Ecker in Rust.

Fotosammlung Margarete Kohs

Am 15.12 1937 schloss der Vereinsobmann einen Kaufvertrag um 24.000

Schilling mit Frau Kornmüller für das Haus in der heutigen

Haydngasse und das Haydnhäuschen ab, wobei Ratenzahlung vereinbart

wurde. 1938 übernahm die Landeshauptmannschaft und dann der Gau

Niederdonau die ausständigen Raten, sodass das Haus in Landesbesitz

überging. Die Gauhauptmannschaft bestimmte, dass Erinnerungsstücke

an Haydn, Liszt und Fanny Elßler vom Privatmuseum Wolf ins

Haydnmuseum integriert wurden.

Treppe im Haydnhaus im Laufe der Zeit:

Während des Krieges und der Besatzungszeit hatte das Museum keinen

Schaden erlitten. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Haus zusammen

mit verschiedenen Sammlungen in das Eigentum des Landes Burgenland

übergegangen, das Gebäude wurde in den 1970er Jahren zu einer Haydn

gewidmeten musealen Gedenkstätte umgestaltet.

Fotosammlung Margarete Kohs

Während der Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten zum Haydn-Jahr

2009 wurden die originalen Wandgestaltungen der Haydn-Zeit in zwei

Zimmern freigelegt. Heute sind die Räume mit originalen Möbeln aus

der „Haydnzeit“ eingerichtet, die Grundlage für die

Dauerausstellung „Zimmer, Kuchl und Cammer“ darstellen. Außerdem

werden Originalportraits von Haydn,

persönliche Briefe, Noten und musikalische Widmungen gezeigt, sowie

ein Anton Walter-Hammerflügel von 1780, ein Porträtmedaillon von

Haydns Gattin Maria Anna Theresia und vieles mehr.

Fotos: © Heiling / Lorenz

Frau

Margarete Kohs, die so viele Fotos gesammelt, affichiert, kommentiert

und geordnet hat, am 13.5.2010 im Hof des Haydnhauses

Und von Zeit zu Zeit, wenn es die Pandemie wieder erlaubt, gibt es Führungen in historischen Kostümen

„Bei

den Haydns - ein

schrecklich nettes Ehepaar“.

Fotos: Hans Larnhof, 10.5.2019

Quellen:

Dr. Ernst Fritz Schmid, Joseph Haydn in Eisenstadt,

Burgenlaendische-Heimatblaetter_1_0002-0013-2.pdf

Oskar Gruszecki, Die Entstehung des haydnmuseums in Eisenstadt,

Burgenlaendische-Heimatblaetter_21_0087-0090.pdf

Berichte des Bgld. Heimat- und Naturschutzvereins, Feierliche

Eröffnung des Haydnmuseums in Eisenstadt,

Burgenlaendische-Heimatblaetter_4_0162-0164.pdf

Kommentare

Kommentar veröffentlichen